契約書の署名・捺印についても押さえておこう

契約書の最終段階が署名・捺印

それぞれの役割を知っておこう

契約書を作成する最終段階では、その内容に合意したことを記す当事者同士の署名(サイン)や印鑑の捺印があります。この署名・捺印で契約は正式なものとなり、契約を発効させることができます。

そのほかにも、契約書には、契印や割印、消印、訂正印、捨印などさまざまな印鑑を押すことがあります。それぞれにどのような役割があるのか知っておきましょう。

署名・捺印に決まりはある?

契約書への署名・捺印を行うタイミングは、契約を結ぶ最終段階です。内容や諸条件についてお互いに確認が済んだ契約書を作成し、その最後に署名・捺印をして内容に合意したことを示します。

署名だけの場合もあれば、記名して印鑑を押す場合もあります。ここでも、これが正しい方法という決まりはありませんが、特に重要な契約では、記名して印鑑登録を済ませた実印等を使用するケースが多いです。

一般的に、契約で使用する印鑑は、印鑑登録を済ませたものが望ましいとされています。万が一、契約が守られないなどの事態となった場合、印鑑登録を済ませた実印であれば、当事者が合意したことを証明できるものとして裁判などで認められやすいためです。

企業間の契約では、会社名を記載し会社の印を押す。あるいは、会社名および代表者名を記載し代表者名の入った印を押すといったパターンが多く見られます。

契印と割印ってどうして必要なの?

安易に署名・捺印しないために知っておくべきこと

契約書には、署名・捺印のほかに、さまざまな印鑑を押す場所があります。一つずつ確認してみましょう。

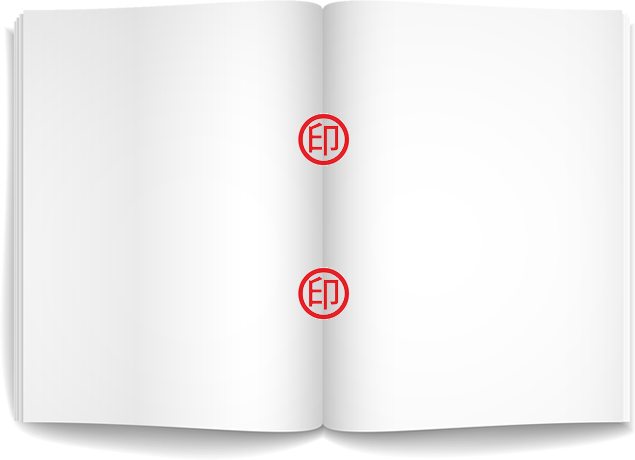

契印

契約書が複数ページにまたがる場合に使われます。綴じられたすべてのページが契約書であることを示すために、ページとページにまたがって当事者双方の印鑑を押すものです。

契約書が複数ページにまたがる場合に使われます。綴じられたすべてのページが契約書であることを示すために、ページとページにまたがって当事者双方の印鑑を押すものです。

こうしておくと後からページの改ざんや差替えがしにくくなるので、その予防を目的とした捺印です。この場合、多くは契約書の末尾に捺印した印鑑と同じものを使用します。

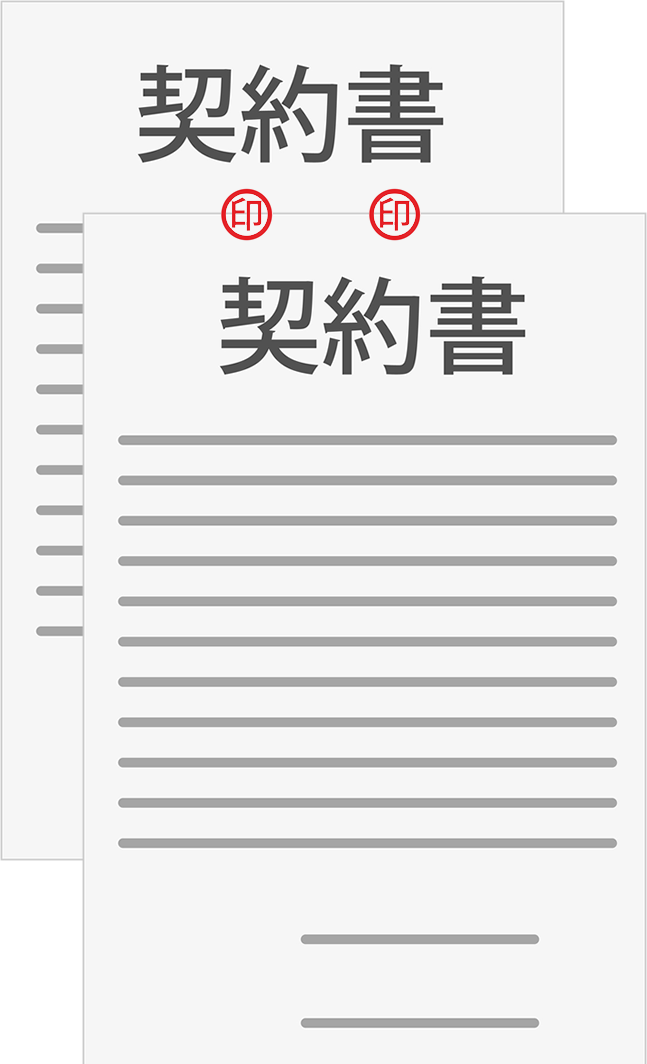

割印

契約書の正本と副本をつくる場合に押します。いわゆるオリジナルとそのコピーを2通以上つくり、複数の人数でそれぞれが1通ずつ保管しておく場合などで捺印します。その際、副本が正本(オリジナル)と同じであることを示すために、正本と副本にまたがって捺印します。

契約書の正本と副本をつくる場合に押します。いわゆるオリジナルとそのコピーを2通以上つくり、複数の人数でそれぞれが1通ずつ保管しておく場合などで捺印します。その際、副本が正本(オリジナル)と同じであることを示すために、正本と副本にまたがって捺印します。

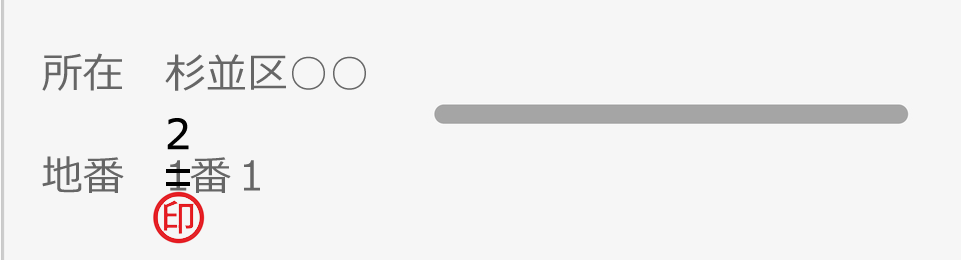

訂正印

その名の通り、契約書の内容に誤字や脱字などがあって訂正する場合に、訂正を有効にするための捺印です。訂正のやり方はいろいろありますが、スタンダートなやり方として、間違った文字の上に二重線を引いて、その上部などの周辺に正しい文字を書き込み、下部などに訂正印を押す形があります。

その名の通り、契約書の内容に誤字や脱字などがあって訂正する場合に、訂正を有効にするための捺印です。訂正のやり方はいろいろありますが、スタンダートなやり方として、間違った文字の上に二重線を引いて、その上部などの周辺に正しい文字を書き込み、下部などに訂正印を押す形があります。

こちらの訂正印についても、契約書の最後に捺印した印鑑と同じものを使用するのがいいでしょう。

捨印

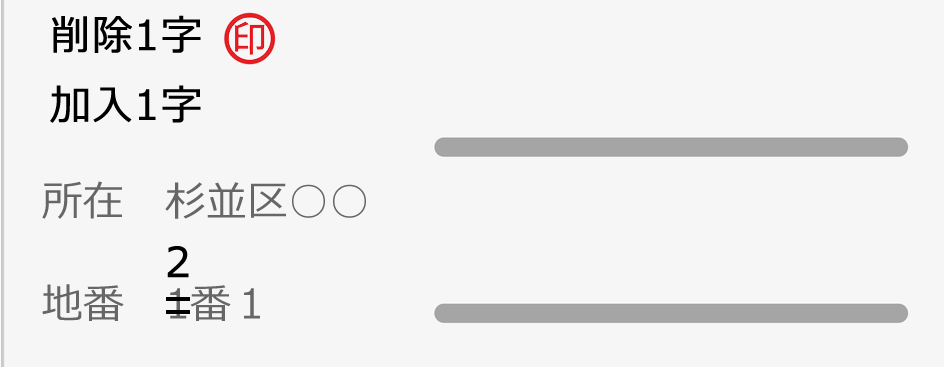

同じく文字の訂正に使われる「捨印」というものもあります。契約書の文字を作成後に修正することになった場合に、いちいち訂正印を押さなくても訂正を許可しますという意味で、契約書の欄外に予め捺印しておくものです。実際に訂正が出てきた場合には、文中の文字に二重線を引いて周辺に正しい文字を書き込み、さらに「捨印」の近くに「削除1字」「加入2字」など、文字の修正の数を書き込む方法です。

同じく文字の訂正に使われる「捨印」というものもあります。契約書の文字を作成後に修正することになった場合に、いちいち訂正印を押さなくても訂正を許可しますという意味で、契約書の欄外に予め捺印しておくものです。実際に訂正が出てきた場合には、文中の文字に二重線を引いて周辺に正しい文字を書き込み、さらに「捨印」の近くに「削除1字」「加入2字」など、文字の修正の数を書き込む方法です。

捨印は便利なように感じますが、実際には、これさえ押してあれば、文字でも数字でも金額でも、どんな訂正も簡単にできてしまいます。そうそう簡単に内容が変更されては困る場合などは、安易な使用は避けた方がベストです。

消印

契約書のなかには、収入印紙を貼り、印紙税を支払わなければならないものもあります。たとえば、不動産の譲渡、請負契約書、定款、継続取引の基本契約書などで、これらの契約書に収入印紙を貼ることは、印紙税法という法律で義務づけられています。消印はここで使用し、貼り付けた収入印紙と契約書にまたがるように押します。

前述したような契約書の場合、収入印紙を貼らないと契約書が無効になるわけではありませんが、収入印紙を貼る義務はあります。そのように、どの契約書に何が必要かを判断するためには、専門的な知識も必要になってきます。

契約書の中身は契約によってさまざま

企業が結ぶ契約の種類はさまざまです。売買契約から、賃貸借契約、そして、従業員との雇用契約、請負契約や委託契約など。それぞれの契約のタイプによって、契約書の中身も異なり、検討しなければならないポイントも異なります。

また、契約書には専門用語が多く、契約ごとに法令と照らし合わせながら検討し、少しでも自社に有利になるようにまとめていかなければなりません。ですから、しっかりと契約書の中身を検討してから、署名・捺印をしなければならないのです。

企業法務に強い弁護士への依頼がベスト

こうしたことは、経営者や企業内の担当者でもできることではありますが、専門家である弁護士等にアドバイスを受けながら進めるのがベストです。経営者や法律についての知識のない社員がどれだけ頭を悩ませたとしても、正しく実効力のある契約書が作成できる保証はありません。

大きな取引を新たに開始されるタイミングや、新規の取引先と契約を結ぶ際などには、ぜひ「契約」について詳しい弁護士のアドバイスを受けてください。

企業法務に強く評判の良い顧問弁護士を探す

企業法務企業経営に法的リスクは避けられない

- 不利な条件の契約書になっていないのかチェックして欲しい

- 債権回収する上でトラブルが起こってしまった

- 残業代請求やパワハラで従業員に訴えられて困っている